長良川本流沿い露頭編 その169 白鳥町上越佐の南の珪質泥岩層と甌穴 :郡上市白鳥町越佐上越佐の南の右岸露頭(越佐地区コミュニティ消防センターの北)

白鳥町上越佐の南の珪質泥岩層の露頭は、前回「長良川本流沿い露頭編その168」で紹介した砂岩層から北北西へ150mほどのところにある露頭です。越佐地区コミュニティ消防センターの南50m強のところに駐車スペースがあり、その正面に河原への下り口があります。そこを下り、長良川の上流に向かって170mほど進むと露頭があります。

珪質泥岩層は、陸地から運ばれた砂や泥が堆積した砂岩層・泥岩層とは異なり、チャート層などと同様に海洋プレートによって運ばれてきた堆積物です。チャートは砂や泥が届かないような陸地から離れた深海底で堆積したものですが、珪質泥岩は陸地に近づいたところで堆積したものです。そのため、珪質泥岩はチャート形成のもととなっている放散虫と、細かい泥の粒がまざって堆積しています。ここの珪質泥岩層は、暗青灰色をした数cm~10cm厚の珪質泥岩が繰り返し積み重なっています。珪質泥岩の間にはうすくてわかりにくい部分が多いですが、淡緑灰色~暗灰色をした数mm~数cm厚の泥岩がはさまっている部分もあります。珪質泥岩層は西北西-東南東を軸として、南南西に50°~65°傾いています。また、珪質泥岩層には甌穴が形成されています。南北に3.5mほど、東西に3mほどの甌穴です。

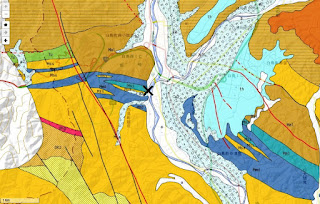

地質図において、この露頭(×地点)はそら色(Msl)の中にあり、そら色は珪質泥岩からなる地層です。近辺に黄色(Mss)、青色(Mmd)、うす茶色(Mal)が分布していますが、いずれも美濃帯堆積岩類で、それぞれ砂岩、泥岩、砂岩泥岩互層からなる地層です。写真が五種類ありますが、上の写真は珪質泥岩層の露頭を東からパノラマで撮ったもので、中上の写真は上の写真の中央部を撮ったものです。珪質泥岩層が右上から左下に傾いているのがわかります。真中の写真は、上の写真(または中上の写真)に写っているハンマーの左を近づいて撮ったものです。中下の写真は珪質泥岩の割った面を接写したもので、写真の縦は2.5cmです。下の写真は甌穴を南から撮ったものです。甌穴は上の写真の左下に一部が写っています。スケールとして置いてある折れ尺(甌穴の右上に写っています)、ハンマー、定規の長さはそれぞれ1m、約28cm、約17cmです。中上と真中、下の写真は同じような写真が二枚並んでいますが、それぞれの写真の黒丸または白丸を、左の写真は左目で、右の写真は右目で見て、重ね合わせるようにすると立体的に見えます。(地質図はHP「ジオランドぎふ」より 岐阜県博物館提供)

コメント

コメントを投稿