長良川本流沿い露頭編 その174 白鳥町中切の溶結凝灰岩の柱状節理?の断面露頭(白鳥流紋岩) :郡上市白鳥町二日町中切のつり橋上流100m弱の右岸河床露頭

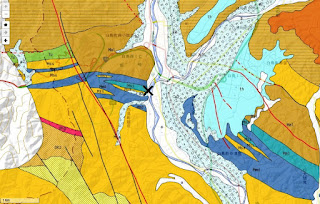

白鳥町二日町中切のつり橋から上流へ向かって100m弱進むと、右岸河床に岩石が露出しています。近づいてみると、暗紫褐灰色~紫灰色の中に、径が数10cm~1mの楕円形をした淡灰色~淡紫灰色のものがいくつも入っているという状況が見られます。よく観察すると、楕円形をした淡灰色~淡紫灰色のものは、白っぽい線(割れ目)に囲まれた三角形~五角形の部屋(径が1m~2 . 5mほど)の中に一基ずつ入っています。露頭全体は溶結 凝灰岩であることは間違いないと思うのですが、見かけは今まで見た溶結凝灰岩にはないものでした。これからは解釈なのですが、 径が1m~2 . 5mほどの三角形~五角形の閉じた割れ目がありますので、柱状節理の断面を見たものだと思います。その三角形~五角形の部屋のほぼ真中に楕円形の白っぽいものが入っていて、楕円形のものとその外側の境界は割と明確です。楕円形を構成しているものと外側を構成しているものとの違いは肉眼では、色の違いしかわかりません。柱状節理の核となる部分、冷え固まり方 の違いを表しているのではないかと考えます。 地質図において、この溶結凝灰岩の露頭(×地点)は、黄土色で横線あり( SR )の中にあって、黄土色で横線ありは白鳥流紋岩火山岩類です。写真が五種類ありますが、上の写真は河床露頭を東からパノラマで撮ったもので、中上の写真は上の写真の中央左を撮ったものです。真中の写真は同じ露頭を北西からパノラマで撮ったもので、中下の写真は真中の写真の中央部を撮ったものです。全体が 暗紫褐灰色~淡紫灰色をしていますが、そこに白い線(割れ目に水が通り白っぽくなっていると考えます)が三角形~五角形をなし、その中(中央近く)に白っぽい楕円形に近いものが入っているのがわかります。 下の写真は露頭の一部を南東から撮ったもので、真中にある楕円形(ここではほぼ円形)のものが放射状に割れている状態(放射状節理)が見られます。スケールとして置いてあるハンマー、折れ尺の長さは、それぞれ約28cm、1mです。中上と中下、下の写真は同じような写真が二枚並んでいますが、それぞれの写真の白丸または黒丸を、左の写真は左目で、右の写真は右目で見て、重ね合わせるようにすると立体的に見えます。(地質図はHP「ジオランドぎふ」より 岐阜県博物館提供) 美濃地学 - 地学のおもしろさを、美濃から (min...