長良川本流沿い露頭編 その170 白鳥町下田対岸の溶結凝灰岩 :郡上市白鳥町二日町下田の対岸(左岸)河床露頭(大芝原橋下流50mほどの左岸河床)

今まで長良川上流に向かって、関市→美濃市→郡上市美並町→八幡町→大和町→白鳥町の長良川沿いの露頭を紹介してきました。紹介した露頭は、美濃帯堆積岩類と呼ばれる付加体堆積物によってできている岩石と、それをあとから貫いて分布している花崗斑岩などの貫入岩からできている露頭です。しかし、白鳥町二日町から上流の長良川沿いには、美濃帯堆積岩類を覆って白鳥流紋岩が広く分布していますので、おもに白鳥流紋岩を構成する溶結凝灰岩などの露頭が見られます。

白鳥町越佐の北から二日町下田にかけての長良川沿いは平地が広がり、第四紀の堆積物が覆っていて、岩石が露出していませんが、それより北には岩石が点々と露出しています。白鳥町二日町下田の東を流れる長良川には大芝原橋が架かっています。その下流50mほどの左岸河床には岩石が露出しています。溶結凝灰岩と呼ばれる岩石です。

火山灰や軽石などの噴出物が火砕流となって大量に移動し堆積すると、自身がもつ熱と重量によって、中に含まれるガラス分(火山灰)が柔らかくなり(軟化し)圧縮されます。その後、冷え固まるわけですが、降り積もった火山灰が冷え固まった岩石(凝灰岩)とは異なり、ガラス分が圧縮されてくっつき、非常に硬い岩石となります。それを溶結凝灰岩と呼びます。そのため、溶結凝灰岩に軽石が入っていると、レンズ状につぶれた状態になっていることが多いです。そのレンズ状につぶれたものを本質レンズと呼んでいます。ここに露出する溶結凝灰岩は、風化のため全体的には淡褐灰色をしています。その中に、緑灰色をした幅が5mm~1cmで、長さが数cm~5cmのレンズ状をした本質レンズが入っています。

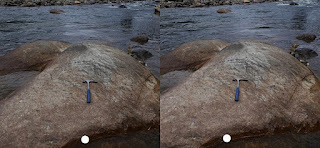

地質図において、この溶結凝灰岩の露頭(×地点)は、第四紀堆積物の白色(a)の中にありますが、周囲は黄土色で横線あり(SR)が広く分布していて、白色の下には黄土色で横線ありが広がっています。黄土色で横線ありは白鳥流紋岩火山岩類です。写真が四種類ありますが、上の写真は溶結凝灰岩の露頭を南東からパノラマで撮ったもので、中上の写真は上の写真の中央部を撮ったものです。中下の写真は同じ露頭を北から撮ったもので、下の写真は中下の写真に写っているハンマーの左少し離れたところを近づいて撮ったものです。「本質レンズ」(3ヶ所)と書かれた上に黒っぽく横に長いものが写っていますが、それが本質レンズです。火山から噴出した軽石がつぶされたものです。スケールとして置いてあるハンマー、シャープペンシルの長さは、それぞれ約28cm、約14cmです。中上と中下の写真は同じような写真が二枚並んでいますが、それぞれの写真の白丸を、左の写真は左目で、右の写真は右目で見て、重ね合わせるようにすると立体的に見えます。(地質図はHP「ジオランドぎふ」より 岐阜県博物館提供)

コメント

コメントを投稿